"NoNoNo, signorina non si può!" (Nari Ward, Amazing Grace)

Lunedì, 21 Settembre 2015A Palazzo Reale fino al 15 novembre 2015 è allestita “La Grande Madre“. In uno spazio di circa duemila metri sono esposte le opere d’arte di centoventisette artisti e artiste di fama internazionale. Dalla fata dei cavoli della regista Alice Guy, contemporanea dei fratelli Lumiere, alla donna meccanica di Picabia e dei dadaisti; dalla donna futurista, dapprima essere considerato “inferiore” ed in seguito incitata alla parificazione con la figura virile del maschio alle suffragette, e poi alle loro emule del movimento femminista a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, la mostra ci racconta dell’evoluzione della figura femminile nell’arte. E nella società, perché l’arte è segno dei tempi, e negli ultimi cento anni lo è stata più che mai.

Nari Ward - Amazing Grace

Seni accoglienti (Sarah Lucas, Mumum)

Lunedì, 21 Settembre 2015A Palazzo Reale fino al 15 novembre 2015 è allestita “La Grande Madre“. In uno spazio di circa duemila metri sono esposte le opere d’arte di centoventisette artisti e artiste di fama internazionale. Dalla fata dei cavoli della regista Alice Guy, contemporanea dei fratelli Lumiere, alla donna meccanica di Picabia e dei dadaisti; dalla donna futurista, dapprima essere considerato “inferiore” ed in seguito incitata alla parificazione con la figura virile del maschio alle suffragette, e poi alle loro emule del movimento femminista a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, la mostra ci racconta dell’evoluzione della figura femminile nell’arte. E nella società, perché l’arte è segno dei tempi, e negli ultimi cento anni lo è stata più che mai.

Sarah Lucas - Mumum

Crystal Ball Girl (Jeff Koons, Baloon Venus)

Lunedì, 21 Settembre 2015A Palazzo Reale fino al 15 novembre 2015 è allestita “La Grande Madre“. In uno spazio di circa duemila metri sono esposte le opere d’arte di centoventisette artisti e artiste di fama internazionale. Dalla fata dei cavoli della regista Alice Guy, contemporanea dei fratelli Lumiere, alla donna meccanica di Picabia e dei dadaisti; dalla donna futurista, dapprima essere considerato “inferiore” ed in seguito incitata alla parificazione con la figura virile del maschio alle suffragette, e poi alle loro emule del movimento femminista a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, la mostra ci racconta dell’evoluzione della figura femminile nell’arte. E nella società, perché l’arte è segno dei tempi, e negli ultimi cento anni lo è stata più che mai.

Jeff Koons - Baloon Venus

Guido Crepax. Ritratto di un artista

Giovedì, 20 Giugno 2013Sessanta, Settanta, Ottanta.

Sessanta gli anni in cui si afferma; Settanta, gli anni che aveva quando ci ha lasciati. Ottanta, gli anni che avrebbe oggi.

Ma sono poche le figure per cui, in realtà, il tempo è qualcosa di estremamente relativo come per Guido Crepax. La sua eroina per eccellenza, Valentina, icona incontrastata degli anni Sessanta, è “invecchiata” – caso più unico che raro – assieme al suo autore. E, nel farlo, non è mai stata vecchia. Non è mai stata prigioniera di un’età, di una generazione. Nemmeno di un’arte, che fosse la propria – lei, fotografa, sin dal 1965, quando certamente non era frequente che ci fossero donne fotografe di moda – o che fosse quella che l’ha resa nota, o meglio reale, ovvero il fumetto.

Valentina, nelle sue strisce, si muove su sceneggiature e ritmi cinematografici. Circondata da oggetti di design, vestita da abiti che dalle sue storie riusciva perfino a imporre alla moda.

Lei, alter ego del suo creatore, che questi abiti li scopriva prima che arrivassero sulle riviste italiane, che era nato designer e architetto, che seppe portare nella nona arte la contaminazione della settima e della seconda, ridefinendone di fatto le dinamiche. E questo fece di Crepax uno dei massimi innovatori del fumetto e del suo linguaggio, o meglio ancora uno dei suoi massimi artisti: uno che sognava che il fumetto si facesse arte, e anche che l’arte si facesse fumetto – come dimostrano le sue rivisitazioni e citazioni di classici della letteratura e dell’arte figurativa.

Scriveva Umberto Eco, che di linguaggi se ne intendeva parecchio:

“Con Crepax cambiava il senso del tempo nel fumetto, ovvero il rapporto tra spazio e tempo… due inquadrature potevano suggerire contemporaneità, come se il lettore voltasse rapidamente la testa da una parte e dall’altra di una scena, cogliendo nello stesso istante due particolari diversi”.

Sembrerebbe di leggere di un regista, se sostituissimo a “fumetto” la parola “cinema”.

In occasione del decennale della scomparsa, e grazie ad Archivio Crepax – gestito dagli eredi di Guido, che hanno curato interamente il progetto – apre dal 20 giugno al 15 settembre 2013 la mostra “Guido Crepax: ritratto di un artista”, allestita nelle dieci sale dell’Appartamento di Riserva di Palazzo Reale a Milano.

L’esposizione mette per la prima volta l’autore in primo piano rispetto alla sua Valentina. Che, certo, è molto presente lungo quello che di fatto è un percorso tematico di approfondimento del mondo di Crepax, ma – almeno per una volta – non da protagonista, bensì da comprimaria. Da compagna; o, meglio ancora, da madrina.

Ognuna delle dieci sale dell’Appartamento di Riserva tratta un tema particolare dell’universo del suo autore, e di come questo abbia influenzato la sua opera: dal rapporto con la città di Milano a quello con la sua famiglia, da Valentina alle sue altre donne, dalla moda al design, dalla letteratura al cinema, alla fotografia, alla musica e all’arte. Un percorso, dicevamo, che approfondisce come mai prima l’opera di Crepax e le sue radici, sia tramite le oltre 4500 tavole originali esposte, che attraverso una quantità di oggetti di design ispirati dall’opera dell’autore; oltre ad esporre i frutti del suo lavoro come illustratore, grafico, pubblicitario e le chicche dei giochi in scatola da lui ideati e creati, sua grande passione.

I figli di Guido, alla conferenza stampa di ieri, raccontavano che questa – pur cadendo nel decennale della scomparsa, e a ottant’anni dalla nascita – non vuole essere una mostra commemorativa, ma una mostra vitale: che riesca, insomma, a porre in evidenza le dinamiche – direi proprio nel senso etimologico del termine, ovvero le “forze” – che animavano la vita creativa dell’autore.

E ci sono riusciti perfettamente.

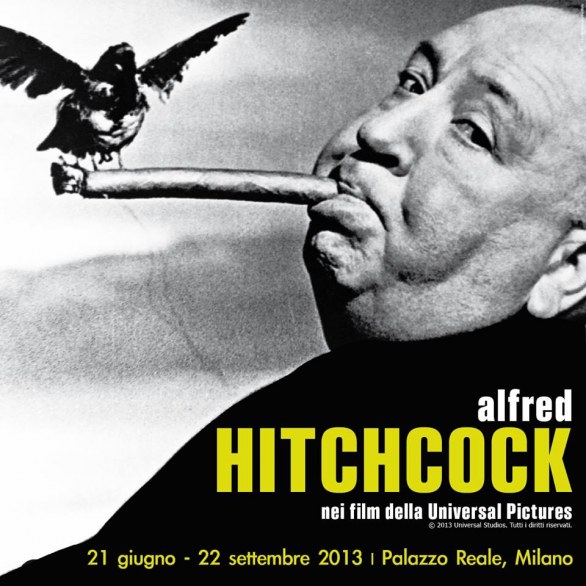

Alfred Hitchcock in mostra

Lunedì, 08 Luglio 2013Palazzo Reale, quest’estate pare voler ospitare delle mostre “atipiche” e ben venga l’atipicità, se i risultati sono di questo livello. Dall’omaggio a Crepax, maestro, rivoluzionario e “regista” del fumetto, si passa ora a quello di un altro maestro, innovatore assoluto della regia e del cinema, che disegnava in prima persona le sceneggiature dei propri film.

Dal 21 giugno al 22 settembre 2013 è in esposizione “Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures”. Si tratta fondamentalmente di fotografie scattate sui backstage di alcuni dei più importanti film del maestro inglese, durante il suo periodo americano alla Paramount (in seguito acquisita da Universal).

Sempre che si possa parlare di “alcuni dei più importanti film” di Hitchcock. Com’ebbe a dire non uno qualunque, ma monsieur Francois Truffaut: «La signora scompare, Notorious, l’amante perduta, La finestra sul cortile, sarebbero bastati ad assicurare la gloria di qualsiasi regista, ma anche aggiungendo Il club dei trentanove, Rebecca, Il sospetto, L’ombra del dubbio, Delitto per delitto, L’uomo che sapeva troppo, Intrigo internazionale, Psyco, Gli uccelli, Marnie, non avrete enumerato che la quarta parte di una filmografia abbagliante, la più ricca e la più completa tra quelle dei registi che hanno debuttato negli anni venti, cioè con il cinema muto.»

È effettivamente molto difficile compiere una selezione tra i film di Hitchcock. Ancor più difficile è trovare in essi dei difetti. Hitchcock rappresenta forse il caso più notevole di convergenza di vedute tra la critica più mainstream (come quella che assegna gli Oscar, per intenderci), quella più selettiva e “alternativa”, e il grande pubblico. È molto difficile trovare qualcuno che sostenga che non gli piaccia Hitchcock, e che sia in grado di motivare questa sua affermazione. Marco Ferreri una volta lo disse, ma senza aggiungere null’altro che non fosse “… mentre amo invece Orson Welles”.

Hitchcock fu maestro di cinema sotto ogni punto di vista. Lo fu nella gestione delle dinamiche della tensione del racconto (la suspence, di cui fu un vero mago), nell’approfondimento psicologico dei personaggi, nel ricorso ai simboli (non a caso sono i dettagli dei suoi film, più delle trame, a imprimersi a fuoco nella memoria collettiva). Lo fu anche dal punto di vista degli aspetti tecnici, come ad esempio nella gestione dei piani sequenza (si passa dalle settanta inquadrature in 45 secondi della famosa scena della doccia di Psycho al virtuale piano sequenza unico per tutta la durata di Nodo Alla Gola), o nel frequente utilizzo dell’inquadratura in soggettiva che tende a far sì che lo spettatore si identifichi nel protagonista (soprattutto nei momenti di maggior tensione), fino all’utilizzo degli effetti speciali, che ebbe il suo culmine ne Gli Uccelli.

E l’esposizione cerca di indagare e raccontare questi aspetti, tramite foto di scena, citazioni e spezzoni tratti dalle pellicole, oltre ad una serie di approfondimenti video del critico cinematografico Gianni Canova, che analizza la psicologia dei personaggi, le scene più memorabili e soprattutto la personalità del Maestro.

Dicevo, all’inizio, delle mostre atipiche: mostre che non riguardino strettamente pittori, o scultori, o anche fotografi, ovvero le canoniche figure che solitamente occupano le sale delle gallerie d’arte, dei musei, delle abituali sedi espositive.

Figure che però, inevitabilmente, per la loro grandezza, diventano protagoniste di esposizioni ricche, che valicano i confini forzati non solo del genere, ma anche del mezzo espressivo. Che ci permettono di abbattere il limite che noi stessi tendiamo a porre tra la forma espressiva e la pura espressione. Che non sono pittori, scultori, fotografi, registi, fumettisti: sono solamente Artisti.

Per dirla con Jean-Luc Godard: « Hitchcock è stato l’unico a dominare l’universo, miliardi di spettatori, facendone esattamente ciò che aveva voluto. Quando ha voluto farli piangere, li ha fatti piangere, quando ha voluto spaventarli, li ha spaventati. Certo, era un artista, non ha fatto come Stalin o come Hitler. … E se Hitchcock è stato il solo artista, l’unico poeta maledetto ad aver avuto un successo mondiale è perché egli è stato il più grande creatore di forme del ventesimo secolo.»

Intervista a Luca Beatrice sulla mostra di Pollock

Venerdì, 27 Settembre 2013A Palazzo Reale, fino al 16 febbraio 2014, è in esposizione la mostra “Pollock e gli irascibili“, che porta a Milano cinquanta capolavori di quegli artisti, appartenenti alla cosiddetta “scuola di New York”, che per la prima volta – tra la fine degli anni Quaranta e il decennio successivo – spostarono oltreoceano il baricentro dell’arte.

Il nome “irascibili” deriva dal celebre episodio di protesta nei confronti del Metropolitan Museum – nel 1950 – per l’esclusione dalla mostra sull’arte contemporanea americana, e peraltro ben sintetizza l’attitudine dei protagonisti dell’Espressionismo Astratto. La mostra ha come curatore – oltre a Carter Foster del museo Whitney di New York (da dove provengono le opere) – Luca Beatrice. A lui rivolgiamo alcune domande, per poter cogliere meglio alcuni aspetti di Pollock e degli “irascibili”.

Pollock svolge il caos sulla tela. Peraltro un caos apparentemente guidato da meccaniche divine, o se preferisci naturali, secondo alcuni studiosi. Secondo te il risultato presente sulle sue tele è casuale o causale?

È casuale e causale insieme, nel senso che lui organizza la tela come pendici per movimenti centripeti e centrifughi che si possono abbastanza facilmente individuare studiandone le composizioni, ma al contempo lascia evidentemente molto spazio al caso e alla capacità di meravigliarsi per delle soluzioni impreviste.

Da un altro punto di vista, il caos di Pollock va di pari passo con quello portato nello stesso periodo dal Rock and Roll. “Liberami dal vecchiume”, come cantava Chuck Berry… quali sono le origini sociali comuni a questi fenomeni?

Innanzitutto c’è una ragione biografica nella storia di Jackson Pollock, che sicuramente è stata una persona -ancor prima che un artista – che ha dovuto combattere per tutta la vita contro la psicosi e l’alcolismo, e comunque con una ribellione di fondo che gli era propria. Nel caso del Rock and Roll tutti quanti sono giovani, ribelli, creano una spaccatura con la musica delle generazioni precedenti e cercano di inventare qualche cosa di nuovo. Ma se c’è una cosa che accomuna queste due esperienze, pur in ambiti molto diversi, è il senso del ritmo. Il ritmo diventa a questo punto l’elemento per far muovere intere generazioni che trovano (quelli più colti) nella pittura di Pollock la profonda differenza rispetto anche soltanto all’informale astratto europeo. Così come il Rock and Roll da Elvis in poi, ma non c’è soltanto lui, si distacca totalmente rispetto alla musica delle generazioni precedenti.

Ciò che accomuna in gran parte gli artisti “irascibili”, spesso piuttosto diversi per stile, mi pare essere una sorta di furia esplosiva volta a raggiungere la totale libertà. È così? E che altro c’è?

Se c’è una cosa interessante dell’espressionismo astratto americano è proprio questo fatto di non essere un movimento. Quindi, di racchiudere una serie di esperienze molto diverse tra di loro, che vanno dal dripping pollockiano fino all’astrazione quasi minimalista, preminimalista di autori come Rothko o soprattutto di Barnett Newman che è il più teorico del gruppo, o come i Color Fields di Morris Louis, e via dicendo… Quindi è di fatto una pittura che già sente arrivare in maniera molto rapida il senso della crisi, il fallimento di una teoria della certezza che l’aveva un po’ invasa negli anni 50. La cosa curiosa è che tra la morte di Pollock, che avviene nel 1956, e invece Monochrome Malerei, la mostra che si tiene a Leverkusen in Germania – praticamente il trionfo della pittura monocroma -, passando per esperienze come quelle di Fontana per fare un esempio non americano, passano veramente pochi anni. Vuol dire che Pollock rappresenta il punto massimo ma anche la coda finale di un’esperienza che si era già in parte consumata negli anni 40.

Laddove ci sia l’assenza del tecnicismo e la totale astrazione, cosa distingue un’ opera sinceramente grande da un esercizio di stile, un manierismo, una posa, piuttosto che proprio un brutto quadro?

Intanto secondo me lo Zeitgeist, cioè lo spirito del tempo, perché è chiaro che l’informale – chiamiamolo informale se vogliamo parlare di Europa, o espressionismo astratto se vogliamo parlare di America – è stato a lungo considerato l’arte degli anni ’50, nella fattispecie in America l’arte per eccellenza di quel periodo. Però va detto che da una parte abbiamo un periodo storico che sente proprio come un’esigenza questa esplosione incontrollata di forme o di colori, questo andare verso la totale spaccatura dell’immagine realistica che a questo punto non è più centrale nell’esperienza della pittura ma anzi marginale e ormai quasi ininfluente. D’altro canto, invece, col passare degli anni ritengo che la pittura astratta, l’informale, l’informale segnico, l’informale gestuale, diventino un po’ delle scuole, delle grandi maniere. Che, spesso, più ci avviciniamo ai nostri tempi e più nascondono a mio avviso la quasi totale incapacità di realizzare un quadro. Quando le cose sono portate oltre il loro tempo massimo rischiano (questo in qualsiasi ambito evidentemente) di diventare maniera. Però se in Europa e in Italia in particolare queste forme ormai hanno lasciato il posto ad altre esperienze completamente diverse, lo stesso non si può dire dell’America dove tuttora ci sono generazioni di pittori che continuano a dipingere con questo tipo di stile e di linguaggio. Si vede che proprio è connaturato all’esperienza della cultura americana.

Conversazione con i familiari di Piero Manzoni, in occasione della mostra milanese

Lunedì, 05 Maggio 2014Esistono modi diversi per raccontare un artista: ovviamente visitando le mostre, piccole o grandi, che permettono di vedere dal vivo i capolavori dei pittori e degli scultori che amiamo. Ancor più affascinante, però, è – quando ne abbiamo la possibilità – riuscire a parlare direttamente con gli autori. E scoprirne, oltre all’aspetto creativo, il lato umano.

Uno degli artisti che riteniamo umanamente più interessante – chiaramente, non avendolo conosciuto, soltanto avvalendoci dei dati biografici più noti – è Piero Manzoni. A lui Palazzo Reale di Milano, fino al 2 giugno, dedica la più grande mostra antologica finora realizzata in Italia. La sua eredità è ancora viva e attiva, Piero continua a essere una figura estremamente influente nell’arte moderna, oggi come cinquanta anni fa.

Un peccato, insomma, non potere intervistare una mente visionaria come la sua e non poter incontrare l’uomo, oltre all’artista. Grazie alla gentilezza della famiglia Manzoni, però, siamo riusciti a sopperire a questo fatto. Abbiamo incontrato il fratello Giacomo, testimone diretto del Piero ancora vivente e attivo, Valeria, Antonio, Luisa e Antonietta, figli dei fratelli e delle sorelle dell’artista. Non hanno conosciuto direttamente Piero e hanno intrapreso percorsi completamente diversi tra loro, ma hanno vissuto nell’ambiente familiare di Manzoni. Avendo ascoltato storie e aneddoti su lui, possiamo affermare che rappresentano una sorta di incarnazione dell’eredità che Piero ha lasciato.

Giacomo Manzoni di Chiosca, lei era il fratellino minore di Piero. Comincio col chiederle un’opinione sulla mostra di Palazzo Reale.

Purtroppo non sono ancora riuscito ad andare alla mostra, e me ne dispiaccio. Si tratta sicuramente di un evento importante: Piero ha sempre voluto bene a Milano e Milano ha sempre voluto bene a Piero.

Che cosa ha portato a questa esposizione, che cosa – o chi – dobbiamo ringraziare, a parte ovviamente l’arte di Piero?

Chiaramente la Fondazione Manzoni è stata una componente importante per poter diffondere il nome di Piero un po’ in tutto il mondo, e naturalmente anche Milano si è poi risvegliata a seguito delle altre mostre che sono state fatte in Germania, negli Stati Uniti e così via. Piero già da ragazzo era un personaggio internazionale. A Milano era un po’ meno considerato, ma nei paesi nordici la sua arte era apprezzatissima. L’ultimo viaggio che aveva fatto in Belgio era stato un piccolo trionfo per lui e infatti era tornato davvero felice di quell’esperienza.

Stando a quello che lei ha visto, quali delle opere di Piero è stata quella che lo ha reso più soddisfatto e per la quale pensava di aver toccato i vertici? E quale quella che lo ha tormentato di più, e perché?

Senz’altro gli Achrome, tele grinzate. Erano tra le sue prime opere bianche e con quelle aveva staccato con le precedenti. Oltre naturalmente a quei monumenti molto particolari come la Base del Mondo o la linea lunga sette chilometri e più. Lo tormentavano invece i tanti progetti che aveva in corso e che desiderava ardentemente realizzare: in particolare il “Teatro Pneumatico”. Ricordo che ero al secondo anno di ingegneria, e lui mi diceva “ma perché non mi progetti la struttura del teatro? Ho già ideato tutta la forma…” Io gli spiegavo che non ero ancora in grado di progettare una struttura così complessa. Mi coinvolgeva spesso nei suoi lavori perché eravamo molto affiatati: io ero già all’università, non ero più un bambinetto e gli davo una mano dove possibile. Ero appassionato di chimica, per cui in tutti i lavori per cui questa fosse necessaria cercavo di aiutarlo. Ma anche lui aveva una grandissima manualità.

Quale invece il lavoro di suo fratello che lei ha sempre amato di più? E perché?

A me piacciono moltissimo le cosiddette “nuvole”, quei ciuffi di lana di vetro. Ma è solo una questione legata al mio senso estetico.

Una domanda che è giusto fare a lei piuttosto che alle altre sorelle, perché lei era più piccolo di Piero. Cosa rappresentava per lei questa figura che per il pubblico rappresenta quasi una leggenda?

Mi ricordo momenti di dolcezza, di tenerezza… Spesso si lavorava tutti insieme, per esempio le famose linee hanno impegnato un po’ tutti quanti, perché c’era da tirare di qui, spingere di là, e aprire tutte le porte perché dovevano arrivare dalla parte opposta della casa per poter fare una linea lunga 21 metri…

Per me Piero era un modello – più che per la sua arte, che da piccolo non riuscivo a seguire – per certi suoi atteggiamenti, per le sue capacità, per come viveva la vita. Da certi punti di vista era un esempio per tutti, anche se, come in tutte le famiglie, ci sono state anche situazioni di contrasto: la nostra famiglia è sempre stata molto religiosa e quando ad un certo punto lui ventenne si disinteressò alla cosa per la mamma fu doloroso. Più tardi però, l’unica vera preoccupazione che aveva la mamma era il fatto che avesse poca cura della sua salute. Noi eravamo giovani, ci sembrava impossibile l’idea di poter morire a quell’età, e quindi lo prendevamo in giro perché era diventato grassottello e certe volte gli faceva male il fegato; invece la mamma era davvero preoccupata.

Devo chiederglielo per forza. Ma non voglio chiederle cosa ci fosse realmente nel barattolo. Le chiedo soltanto: allora, da ragazzino, lei credeva veramente che dentro ci fosse merda d’artista?

Non mi ero posto il problema, però ricordo un aneddoto divertente: Piero aveva finito da poco di fare questa serie e doveva sdebitarsi con un amico. Mi chiese un consiglio su cosa potesse regalargli: io gli consigliai di regalargli uno dei suoi barattoli. Lui allora mi disse: “Non si regala della merda a un amico!”.

Abbiamo poi posto quattro domande ai quattro nipoti di Piero. Ad ogni cugino le stesse, in una sorta di intervista quadrupla, per mettere a confronto i loro punti di vista.

Voi tutti avete in comune parte del patrimonio genetico con vostro zio Piero. Se voleste cercare in voi a livello professionale ma anche personale tracce dei geni comuni a quelli dello zio, in cosa li ritrovereste?

Valeria De Rege (figlia di Mariuccia, sorella maggiore di Piero, e sua prima nipote. Vive su un’isola del Canada ed è un’artista. Si chiama come la nonna Valeria, mamma di Piero)

Non credo di assomigliargli molto, ma forse il mio figlio più grande ha un certo sguardo, un certo sorriso che gli assomigliano, e anche quell’aria un po’ birichina… Però anche io sono un’artista, dipingo, faccio mosaici. Inoltre, come lui ho sempre scelto ciò che mi diceva il cuore e ciò che mi pareva bello e giusto per me stessa. E nel fare questo mi è spesso toccato dare qualche dispiacere ai miei genitori, che forse avrebbero voluto che io facessi altro.

Antonietta Pasqualino di Marineo (figlia di Elena, seconda sorella maggiore di Piero, vive a Milano ed è una chef)

Lui era particolarmente creativo e geniale. Cosa che non è che non rivedo in me, ma di certo non a quei livelli. Ora la cucina va molto di moda, ma io cucino da quando ero piccola e non l’ho mai vista come una forma di arte, piuttosto come qualcosa di più legato al fare, al materico, qualcosa da consumare. Amo molto l’aspetto del realizzare per poi consumare. Forse le cose in comune possono essere quelle educative e non genetiche: lui aveva ricevuto un certo tipo di educazione da nostra nonna che credo sia in parte quella che noi abbiamo ricevuto da nostra madre, legata al rispetto e alle regole della vita di tutti i giorni.

Antonio Manzoni di Chiosca (figlio di Giacomo, fratello minore di Piero. Vive a Torino ed è un ingegnere)

Abbiamo studiato le stesse cose fino a un certo punto, poi lui si è diretto verso gli studi di giurisprudenza e io invece ho studiato ingegneria come mio padre e mio nonno materno. Io non sono per niente portato al disegno, mentre lo zio era bravissimo a disegnare: infatti le sue opere iniziali sono dei paesaggi, dei quadri anche molto accademici ma che dimostrano che era veramente molto bravo con il pennello in mano. Questo credo lo avesse preso da sua madre, la nonna Valeria che era veramente un’artista anche se non lo ha mai fatto per vivere. Sicuramente in comune con lui ho un fortissimo legame con la famiglia.

Luisa Manzoni di Chiosca (figlia di Giuseppe fratello più piccolo di Piero Manzoni, lavora in una casa editrice)

Mi ha trasmesso la passione per l’arte, insieme a mio padre (storico dell’arte) a quella contemporanea in modo particolare. Inoltre ho ereditato alcune caratteristiche quali la cordialità, l’interesse per le persone, la capacità di instaurare rapporti con gli altri. E anche lo spirito di iniziativa. Tutte doti molto “manzoniane” e che mi sono molto utili nel mio lavoro, anzi, mi ci hanno condotto quasi spontaneamente.

Vorrei chiedere proprio a voi, che non lo avete vissuto direttamente, qualcosa sull’uomo Piero. Forse lo vedete circondato da un’aura diversa dai vostri genitori, quasi mistica. Però quest’aura può essere a volte alimentata o – al contrario – sdrammatizzata dai racconti familiari.

Valeria: I racconti di mio padre erano più che altro storie di fughe notturne di giovani che uscivano, andavano a bere, andavano al cinema e si divertivano. Però mi ha anche detto che nonostante la sua vita da artista, era molto legato alla famiglia ed era sempre presente in occasione di feste e ricorrenze. Io sono l’unica che Piero ha conosciuto tra tutti i miei cugini e mia madre mi ha raccontato che quando ero molto piccola, durante il mio primo Natale, lui era venuto a trovarmi ed era molto preoccupato che io cadessi perché cominciavo appena a camminare muovendo i primi passi. Evidentemente non era abituato ai bambini…

Antonietta: Ricordo in particolare di mia madre che mi raccontava che quando lo zio fece la performance sul “mangiare l’arte” con le uova sode, la nonna tornando a casa si era trovata questo conto di non so quante uova da pagare… e si era spaventata molto, però non per la spesa, ma perché lo zio aveva il colesterolo alto e avrebbe dovuto stare a dieta. Quindi era terrorizzata dall’idea che avesse potuto consumare 150 uova!

Antonio: Mia madre è molto più piccola di Piero e ha un unico ricordo. Essendo la più piccola del gruppo era sempre oggetto di scherzi da parte degli amici. E un’estate in cui giocando al mare in acqua hanno esagerato cercando di affogarla per scherzo lei si ricorda benissimo dello zio Piero che è intervenuto per fermare questo gioco stupido. Il ricordo di un uomo grande che è intervenuto per salvare una bimba.

Luisa: Negli anni in cui lo zio Piero dipingeva ancora sotto l’influsso degli Spazialisti e dei Nucleari, per un certo tempo utilizzò come atelier una vecchia cucina in disuso in un’ala poco usata dell’antica casa di famiglia Meroni. Mio padre allora frequentava la quarta elementare e spesso, con due amichetti, si avventurava a esplorare i più riposti locali di quella grande casa.

Un giorno si sono trovati nel locale dove lo zio Piero dipingeva e con entusiasmo e incoscienza infantili si misero a giocare ai pittori, imbrattando dei fogli da disegno con i preziosi (e costosissimi) tubetti di colore professionali che avevano trovato. Quando lo zio Piero lo scoprì gli fece una lavata di capo memorabile: non aveva mai visto suo fratello così arrabbiato con lui, di solito nei suoi confronti era molto gentile e affettuoso.

Cosa pensate dell’arte di vostro zio? Vi piace?

Valeria: Mi piacciono gli achromes. Le tele grinzate che vedevo nel salotto di mia nonna… Sono ricordi di bambina, andavo in un luogo che per me era molto piacevole e vedevo queste opere bianche con solo qualche linea che suggeriva un pensiero, una sensazione. Il bianco crea spazio e senso di libertà.

Antonietta: Mi piace l’arte di mio zio, fa parte della mia vita totalmente. Fin da piccola ho sempre vissuto vedendo le sue opere attaccate alle pareti di casa della nonna. Quindi mi piacciono tutte, anche se poi ovviamente ce ne sono alcune che preferisco a livello estetico. Le tele grinzate e le grandi lane di vetro, ad esempio. Poi ci sono le cose più divertenti, come la Merda e il Fiato d’Artista, che sono più geniali ma meno belle a livello estetico.

Antonio: Mi piace decisamente la sua arte, sarà anche perché l’ho sempre vissuta come parte della famiglia e l’ho sempre vista in casa della nonna. Secondo me lui ha anticipato tutta l’arte moderna e dopo di lui c’è stato ben poco di nuovo. Mi è capitato di andare diverse volte ad Artissima, qui a Torino, vedere esposte delle opere e pensare “ecco, questo lo zio lo aveva già visto, lo aveva già fatto o lo aveva in qualche modo già intuito”. Sarò banale, ma mi piacciono gli achromes, le sue tele grinzate, che poi sono state l’apice della sua arte. Ce ne sono alcune meravigliose, quella che c’è alla GAM qui a Torino è bellissima.

Luisa: Pur studiando Scienze Politiche, avevo inserito l’esame di Storia dell’Arte nel piano di studi: ho così potuto provare il piacere e l’orgoglio di riscoprire criticamente quello zio che già conoscevo. Lo zio Piero è una figura centrale dell’arte contemporanea, con le sue opere propone interrogativi fondamentali e apre strade nuove, precorrendo di decenni gli sviluppi successivi: insomma, un genio assoluto. Le sue opere che preferisco sono gli achromes con i sassolini.

Concludendo in maniera un po’ scontata… ci provo anche con voi. Ditemi la verità. Cosa c’era veramente nelle scatolette?

Valeria: Non so cosa ci fosse nelle scatolette, ma se lo sapessi non lo direi. In fondo, cosa importa? Non lo so e non lo voglio sapere. Sapere rovinerebbe tutto.

Antonietta: Non lo so, veramente. Quando ero più piccola mi capitava che la nonna me le facesse spostare, ma essendo chiuse non si capiva cosa ci fosse dentro. E non credo sarebbe stata una buona idea aprirle. Una scatoletta di merda di artista non la avrei mai aperta!

Antonio: Io personalmente non ne ho idea, non ne ho mai neanche toccata una, le ho sempre viste esposte dentro delle bacheche. Immagino però che ci sia quello che ha dichiarato. Era una persona seria lo zio!

Luisa: Sicuramente ci sarà merda!

Takashi Murakami a Milano

Lunedì, 28 Luglio 2014“Il Ciclo di Arhat“, a Palazzo Reale fino al 7 settembre, è la prima mostra di Takashi Murakami in uno spazio espositivo pubblico italiano. Si tratta di opere recenti di pittura e scultura di grandi dimensioni, che raccontano la svolta del celebrato artista nipponico, definito nel 2008 dalla rivista Time il più influente rappresentante della cultura giapponese contemporanea.

E se consideriamo il fatto che il baricentro dell’arte si è già da tempo spostato con decisione verso quel lato del mondo, non è certamente una definizione da poco.

E Murakami è fortemente giapponese: con la sua opera vuole nobilitare la cosiddetta subcultura Otaku (che si rifà al mondo dei manga, degli anime e dei videogames) e sottolinearne l’importanza in relazione al Giappone contemporaneo; e, al contempo, intende promuovere il valore di un’arte del Sol Levante completamente autonoma da influenze occidentali.

E ci riesce benissimo: l’unica influenza che l’occidente ha esercitato sull’artista è il suo modo di rapportarsi col marketing (le borse da lui disegnate per Vuitton ne sono l’emblema più significativo) e con l’organizzazione (che per certi versi ricorda la Factory di Warhol, per altri gli studios Disney) del proprio lavoro e di quello degli artisti con cui si relaziona.

Un Arhat, nel buddismo, è un essere che ha compiuto il medesimo percorso del Buddha ed è a un passo dall’illuminazione: gli Arhat di Murakami, di fronte all’ineluttabilità del fato, intendono aiutare gli uomini ad andare avanti dopo i recenti disastri di Fukushima e del terremoto e maremoto del Tōhoku del 2011. Tre dipinti enormi, di oltre 10 metri di lunghezza, e la grande scultura Oval Buddha Silver sono ospitati – per nulla casualmente – nella Sala delle Cariatidi.

La mostra è curata da Francesco Bonami, a cui abbiamo posto alcune domande.

Com’è possibile che un artista di fatto lowbrow riesca ad arrivare ad esporre al MOMA o alla reggia di Versailles? In cosa si differenzia da tanti altri e quali novità ha portato rispetto a molti suoi contemporanei e simili?

Come tutti i grandi artisti, Murakami ha inventato il suo linguaggio. E si tratta di un linguaggio molto particolare, perché è riuscito a integrare perfettamente la cultura giapponese contemporanea – che ormai tutti conosciamo – con i miti della cultura giapponese antica. Il sorprendente risultato è una forma di pop art nipponica assolutamente unica. Credo che questo sia un segno inconfondibile, un’unicità che lo rende molto attraente per i musei di tutto il mondo.

Nel mondo occidentale c’è qualcuno che riesca a fare questo? Portare avanti l’arte classica ma rendendola in chiave moderna come fa lui, senza maniera e senza citazionismo? Non mi viene in mente nessuno…

L’unico che può fare testo è Charles Ray, lo scultore di Los Angeles che divenne particolarmente noto da noi per aver messo ‘Il Ragazzo con la Rana’ sulla Punta della Dogana di Venezia. Incredibilmente, gli rimossero l’opera perché era troppo contemporanea. Ma è esattamente questa la sua ricerca: lui tenta di capire come sia possibile fare una scultura classica calata nell’epoca contemporanea. In effetti, però, dalle nostre parti questi casi sono rarissimi. Credo che sia in gran parte dovuto al fatto che l’Occidente, a differenza del Giappone, non abbia mai avuto quei momenti di chiusura e di forzata autoriflessione – spesso in seguito ad eventi disastrosi e drammatici come fu ad esempio la bomba atomica – che hanno letteralmente resettato un modo di pensare e di vivere secolare. Un processo fondamentale per poter costruire linguaggi nuovi, armonicamente correlati alla propria storia passata. Noi – in particolare noi italiani, peraltro – ci rapportiamo col nostro passato in modo troppo nostalgico. Murakami non ha alcuna nostalgia ed è quello che credo sia la sua grande forza. La nostalgia porta a volersi identificare con il passato, e non invece ad interpretarlo, rielaborarlo, ricostruirci sopra.

La scelta di porre opere che testimoniano disastri nella sala delle cariatidi di chi è stata? Mi pare una scelta simbolica, ricorda quella di Picasso con Guernica del 1953…

Effettivamente è una scelta di quel tipo. L’abbiamo pensato e ne abbiamo parlato con Murakami: non volevamo fare una retrospettiva, e volevamo invece fare qualcosa di fortemente simbolico proprio in questo spazio. Glielo abbiamo mostrato, e lui ne è rimasto molto impressionato. Gli era piaciuta molto anche la biblioteca Ambrosiana, ma la Sala delle Cariatidi sembra fatta apposta per il discorso dell’artista: è uno spazio che rimase vittima di un incendio causato dai bombardamenti che ne distrussero il tetto e il pavimento di legno, è rimasto a lungo senza copertura, e gli agenti atmosferici hanno poi completato la distruzione. Un po’ quello di cui parlano le recenti opere di Murakami, della follia umana e della forza incontenibile della natura. Credo quindi che questi lavori, collocati in questo posto, assumano una forza particolare, superiore.

Secondo lei possiamo definire queste grandi opere di Murakami come un esempio di moderna arte sacra?

Direi assolutamente di sì. L’arte religiosa nasce per confrontarsi con i misteri del nostro mondo. Lui prima faceva un’arte molto leggera, piatta e “superficiale”, che lui stesso chiamava “superflat”, ovvero superpiatta; adesso, invece, ha creato un’arte molto profonda perché generata da una riflessione sulla realtà e sui disastri che hanno colpito la sua società e anche lui personalmente: Murakami viveva a Tokyo con la sua famiglia, e ha deciso di trasferirsi a Kyoto per evitare al figlio le possibili conseguenze delle radiazioni. Credo che abbia sentito veramente e profondamente, come tutti i giapponesi, il senso dell’ineluttabilità del destino. Per questo ha dovuto necessariamente cambiare approccio con la propria espressione, e di conseguenza anche stile. E questa nuova arte di Murakami è decisamente un’arte religiosa.

Il mondo non è uno spettacolo, ma un'arena di battaglia - Mazzini (A. Pomodoro, Le Battaglie)

Mercoledì, 07 Dicembre 2016Milano festeggia i 90 anni di Arnaldo Pomodoro.

Il cuore dell'evento è una mostra antologica, curata da Ada Masoero in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale che racconta il percorso artistico di Arnaldo Pomodoro, dal 1955 ad oggi, attraverso una selezione dei suoi lavori più significativi. In piazzetta Reale è esposto, per la prima volta nella sua totalità, il complesso scultoreo The Pietrarubbia Group, un'opera ambientale iniziata nel 1975 e completata nel 2015.

Alla Triennale di Milano e alla Fondazione Arnaldo Pomodoro sono presentati, attraverso maquettes, disegni e fotografie, quattro progetti "visionari" nei quali la dimensione scultorea dialoga con l'architettura e lo spazio circostante: Carapace, la cantina dele Cantine Lunelli e Bevagna e Moto Terreno Solare per il Simposio di Ninoa a Marsala, il monumento di Pietrarubbia e il progetto del cimitero di Urbino.

La passione di Arnoldo Pomodoro per il teatro è infine documentata attraverso una selezione di 16 modellini di progetti scenici realizzati tra il 1982 e il 2009, esposti nella Sala del Collezionista del Museo Poldi Pezzoli.

Il progetto prevede anche un itinerario artistico guidato nella città che collega le opere presenti nei musei e negli spazi pubblici e privati. Da Piazza Meda con Il Grande Disco a Largo Greppi con Torre a Spirale, fino a un luogo tra i più segreti e affascinanti di Milano, Ingresso nel Labirinto - un ambiente di circa 170 mq - costruito nei sotterranei dell'edificio ex Riva Calzoni di Via Solari 35, già sede espositiva della Fondazione.

Arnaldo Pomodoro - Le Battaglie, 1995

La conoscenza parla. La saggezza ascolta - Anonimo (A. Pomodoro, Il Grande Ascolto)

Mercoledì, 07 Dicembre 2016Milano festeggia i 90 anni di Arnaldo Pomodoro.

Il cuore dell'evento è una mostra antologica, curata da Ada Masoero in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale che racconta il percorso artistico di Arnaldo Pomodoro, dal 1955 ad oggi, attraverso una selezione dei suoi lavori più significativi. In piazzetta Reale è esposto, per la prima volta nella sua totalità, il complesso scultoreo The Pietrarubbia Group, un'opera ambientale iniziata nel 1975 e completata nel 2015.

Alla Triennale di Milano e alla Fondazione Arnaldo Pomodoro sono presentati, attraverso maquettes, disegni e fotografie, quattro progetti "visionari" nei quali la dimensione scultorea dialoga con l'architettura e lo spazio circostante: Carapace, la cantina dele Cantine Lunelli e Bevagna e Moto Terreno Solare per il Simposio di Ninoa a Marsala, il monumento di Pietrarubbia e il progetto del cimitero di Urbino.

La passione di Arnoldo Pomodoro per il teatro è infine documentata attraverso una selezione di 16 modellini di progetti scenici realizzati tra il 1982 e il 2009, esposti nella Sala del Collezionista del Museo Poldi Pezzoli.

Il progetto prevede anche un itinerario artistico guidato nella città che collega le opere presenti nei musei e negli spazi pubblici e privati. Da Piazza Meda con Il Grande Disco a Largo Greppi con Torre a Spirale, fino a un luogo tra i più segreti e affascinanti di Milano, Ingresso nel Labirinto - un ambiente di circa 170 mq - costruito nei sotterranei dell'edificio ex Riva Calzoni di Via Solari 35, già sede espositiva della Fondazione.

Arnaldo Pomodoro - Il Grande Ascolto, 1967-68

Un selfie a caso

- Email:clelia@cleliapatella.it

- Collabs:gianluca@proartistmanagement.it